La mérule pleureuse, surnommée le « cancer du bâtiment », est un champignon lignivore capable de causer des dommages structurels majeurs dans les bâtiments. Elle se développe dans des environnements humides et mal ventilés, ce qui en fait une vraie menace pour les habitations au Québec, particulièrement en raison des variations climatiques. Apprendre à reconnaître ses signes précoces, à comprendre ses conditions de développement et à mettre en place des mesures de prévention ou de traitement est essentiel pour protéger votre maison.

Qu’est-ce que la mérule pleureuse ?

Définition et caractéristiques du champignon lignivore

Un champignon lignivore est un organisme fongique dont la principale particularité est de se nourrir de bois, qu’il soit vivant ou mort. Son rôle dans la nature est essentiel puisqu’il contribue à la décomposition des matières organiques, participent ainsi au cycle naturel des nutriments. Toutefois, dans un environnement domestique, ces champignons peuvent représenter une menace sérieuse. Parmi eux, la mérule pleureuse n’est que l’un des exemples les plus tristement célèbres.

Les champignons lignivores se développent en général dans des conditions bien particulières : un taux d’humidité élevé (supérieur à 20 %), une mauvaise ventilation et des températures modérées. Ces environnements propices permettent à leur système racinaire, appelé mycélium, de pénétrer profondément dans le bois, provoquant une désintégration progressive appelée pourriture. Il existe plusieurs types de champignons lignivores : certains, comme la mérule, affectionnent les environnements humides, tandis que d’autres peuvent se développer dans des bois légèrement secs.

Ils se distinguent également par leur impact sur le bois :

- La pourriture cubique : le bois se fissure en cubes réguliers, perd sa solidité et devient friable. La mérule pleureuse en est un représentant typique.

- La pourriture fibreuse : le bois devient doux, spongieux et se décompose lentement en fibres.

- La pourriture molle : plus rare, elle apparaît généralement en surface dans des bois très humides.

Leur identification précoce est cruciale pour limiter les dégâts. Des signes comme une odeur de moisi, la présence de filaments blancs ou des zones de bois affaiblies doivent immédiatement alerter. Face à cette menace, surveiller les zones humides de la maison, comme les sous-sols ou les charpentes en contact avec des infiltrations d’eau, est une priorité pour préserver la structure des bâtiments.

Pourquoi est-elle surnommée le « cancer du bâtiment » ?

La mérule pleureuse doit son surnom alarmant de « cancer du bâtiment » à sa capacité destructrice et à sa progression rapide, rappelant la manière insidieuse dont une maladie grave peut se propager dans un corps. Une fois que ce champignon lignivore trouve des conditions favorables – humidité persistante, faible ventilation et matières organiques à sa portée –, il s’installe et commence à détériorer les bois porteurs des structures. Ce terme illustre également la difficulté de l’éradiquer : tout comme une maladie, elle nécessite une intervention rapide et un traitement ciblé. Ignorée, elle peut compromettre l’intégrité de l’ensemble du bâtiment, entraînant des réparations lourdes et coûteuses. Ce surnom traduit donc à la fois son impact matériel et l’urgence qu’il représente pour les propriétaires et les professionnels du bâtiment. Un problème que beaucoup décrivent comme « invisible avant qu’il ne soit trop tard ».

Cycle de vie et développement de la mérule

Le cycle de vie de la mérule pleureuse est un processus fascinant mais redoutable, marqué par différentes étapes clés qui expliquent sa capacité à envahir les structures en bois. Tout commence avec des spores microscopiques, invisibles à l’œil nu, flottant librement dans l’air. Ces spores, une fois déposées sur une surface propice, trouvent dans un environnement humide les conditions idéales pour germer. Ce stade initial est crucial : une humidité prolongée, combinée à un mauvais renouvellement de l’air, agit comme un véritable déclencheur pour ce champignon lignivore.

Dès que la germination débute, le mycélium se développe rapidement. Cette fine structure filamenteuse, de couleur souvent blanche ou grisâtre, s’étend en quête de nutriments. Le bois, riche en cellulose et en lignine, devient une proie de choix. Au fur et à mesure de sa progression, la mérule produit des enzymes capables de décomposer le bois, provoquant ainsi la formation de pourriture cubique – un signe distinctif de sa présence. Si l’humidité persiste et que les conditions thermiques restent modérées (entre 20 et 25 °C), le champignon peut évoluer vers sa phase reproductive.

C’est alors que des fructifications apparaissent. Ces structures, parfois imposantes, libèrent à leur tour une grande quantité de spores, permettant au cycle de recommencer et d’infester de nouvelles zones. Ce processus peut être d’autant plus inquiétant que la mérule est capable de se propager sur des matériaux connexes comme la brique ou le plâtre, prolongeant sa survie même en l’absence de bois. Ainsi, chaque étape du développement de la mérule est une pièce d’un puzzle destructeur, illustrant l’urgence d’une intervention rapide pour interrompre ce cercle vicieux.

À quoi ressemble la mérule pleureuse et comment la reconnaître ?

Les premiers signes d’une infestation

Détecter les premiers signes d’une infestation de mérule pleureuse est essentiel pour limiter les dégâts. Ce champignon lignivore manifeste sa présence progressivement, avec des indices souvent subtils. Parmi les signes précurseurs, l’apparition d’une odeur de moisi persistante, même après aération, est un indicateur clé. Cette odeur provient de l’activité biologique du champignon, notamment lors de la décomposition du bois. Des filaments blancs, semblables à des toiles d’araignée, peuvent également être visibles sur les surfaces humides ou les structures en bois affectées. Ils marquent la croissance du mycélium, l’étape active du développement fongique.

En inspectant plus en détail, des déformations sont parfois notables au niveau des boiseries, avec le bois qui devient mou, cassant ou prend l’apparence caractéristique de la pourriture cubique, formant des fissures géométriques. Dans les zones souvent touchées, comme les sous-sols, les combles ou les encadrements de fenêtres, la formation de fructifications – des amas charnus de couleur brune ou orangée – est un signe avancé d’infestation. Une vigilance accrue et une inspection minutieuse des zones sujettes à l’humidité peuvent faire une grande différence pour stopper la propagation à temps.

Les différences entre la mérule et d’autres moisissures

Bien que la mérule pleureuse soit souvent associée à d’autres moisissures, il est crucial de distinguer ces organismes pour mieux les traiter. Contrairement aux moisissures courantes, qui se contentent généralement d’envahir les surfaces visibles (comme les murs ou les plafonds) dans des environnements humides, la mérule s’attaque profondément au bois, provoquant des dommages structurels majeurs. Une autre différence notable réside dans leurs apparences respectives : si les moisissures se manifestent souvent par des taches colorées (vertes, noires ou grises), la mérule développe un mycélium filamenteux blanc qui peut s’étendre sur plusieurs mètres. De plus, la mérule peut survivre temporairement dans des structures minérales comme la brique ou le plâtre en quête d’humidité, ce qui est beaucoup plus rare pour les autres moisissures.

Sur le plan des conditions de développement, la mérule est plus exigeante : elle prolifère dans des zones mal ventilées avec des taux d’humidité élevés et du bois non traité ou en décomposition, alors que de nombreuses moisissures se contentent d’humidité ambiante. Enfin, les conséquences sont différentes : tandis que les moisissures causent principalement des problèmes esthétiques ou de santé (comme des allergies ou des troubles respiratoires), la mérule a un impact plus grave, allant jusqu’à mettre en péril la solidité des charpentes et des planchers. Ces distinctions mettent en évidence l’importance d’une identification précise pour adopter le traitement adéquat.

Odeur, couleur et apparence du mycélium et des filaments

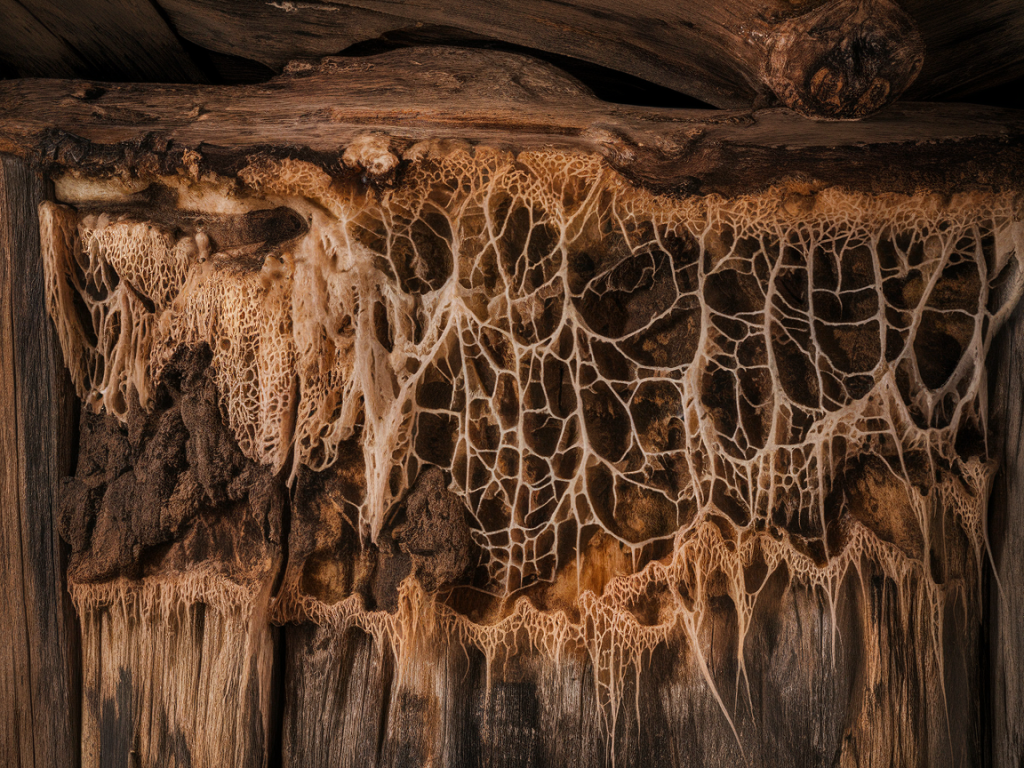

Le mycélium de la mérule pleureuse est un élément distinctif qui facilite son identification dès les premières phases d’infestation. Ce réseau de filaments, comparable à des racines microscopiques, s’étend rapidement sous forme de fines structures blanches, parfois légèrement grisâtres. Lorsqu’il se développe dans des environnements sombres et humides, il peut prendre une apparence cotonneuse, semblable à celle d’une toile d’araignée épaissie. Avec le temps, le mycélium peut évoluer pour adopter une teinte légèrement argentée ou beige, surtout lorsqu’il s’étire sur des surfaces minérales comme les murs en béton ou les briques.

L’odeur unique dégagée par la mérule est un autre repère important. Elle exhale une odeur de moisi, humide et persistante, souvent décrite comme « terreuse ». Cette émanation est particulièrement forte lorsque le bois attaqué commence à se décomposer, libérant des composés volatils caractéristiques. Même dans des pièces aérées, cette odeur peut rester tenace, signalant que le processus de dégradation est déjà bien engagé.

Les filaments du mycélium ne sont pas seuls à attirer l’attention : à mesure que l’infestation progresse, des fructifications peuvent apparaître. Ces structures reproductives prennent l’apparence d’amas charnus, souvent de couleur brune à orangée, avec parfois des teintes rougeâtres. Leur surface poreuse libère ensuite les spores, contribuant à la dissémination du champignon. Cette évolution visuelle, alliée aux autres indices comme l’odeur et la formation de pourriture cubique, constitue un signal d’alerte majeur.

Quels sont les dégâts causés par la mérule pleureuse ?

Les impacts sur les structures en bois

Lorsqu’elle s’attaque aux éléments en bois d’une habitation, la mérule pleureuse provoque des dégâts d’une ampleur impressionnante, mettant parfois en péril toute la structure du bâtiment. Le bois, en tant que matériau organique, est une cible privilégiée pour ce champignon lignivore qui s’en nourrit en décomposant la cellulose et la lignine. Le principal impact visible est la transformation du bois en un matériau friable et cassant. La pourriture cubique, signe distinctif de la mérule, fragilise progressivement les éléments porteurs comme les charpentes, poutres et planchers.

L’un des effets les plus nuisibles réside dans la capacité de la mérule à se propager silencieusement. En pénétrant profondément dans les fibres du bois, son mycélium affaiblit la résistance mécanique de l’ensemble. Les conséquences vont alors de déformations subtiles à des effondrements locaux si l’infestation est avancée. Par ailleurs, la mérule n’agit pas uniquement sur le bois : elle peut sous certaines conditions traverser des matériaux connexes tels que le plâtre et la brique pour continuer sa progression, ce qui complique son éradication.

Les zones les plus touchées par ces dégâts sont généralement celles où l’humidité est présente de manière persistante, comme les sous-sols, les combles ou les encadrements de fenêtres. Là où les infiltrations d’eau et la mauvaise ventilation sont combinées, le bois devient vulnérable et l’infestation peut rapidement atteindre des proportions graves. Ces effets soulignent l’importance d’une détection rapide et d’une intervention précoce pour limiter l’impact sur la structure globale d’un bâtiment.

Les risques pour l’intégrité du bâtiment

La présence de la mérule pleureuse dans une habitation représente un véritable danger pour l’intégrité structurelle du bâtiment. En attaquant et en décomposant les fibres du bois, ce champignon lignivore compromet gravement les éléments porteurs tels que les charpentes, les poutres ou encore les planchers. Si elle n’est pas détectée et traitée à temps, l’infestation peut provoquer des affaiblissements critiques, entraînant des déformations visibles ou, dans les cas extrêmes, des effondrements partiels. Cette progression souterraine et silencieuse illustre la complexité du problème, car des signes externes peuvent souvent passer inaperçus dans les premiers stades.

Également, la mérule ne se limite pas uniquement aux structures en bois. Son mycélium est capable de se développer sur des matériaux connexes comme la brique, le plâtre ou le béton, exploitant l’humidité résiduelle pour continuer sa propagation. Cette capacité accentue les dégâts potentiels, car elle permet au champignon d’envahir des zones initialement vierges, rendant sa détection et son traitement beaucoup plus difficiles.

Les conséquences économiques sont également non négligeables. En plus des coûts liés à la réhabilitation des structures endommagées, il faut souvent ajouter ceux d’une étude approfondie des lieux, d’un traitement fongique professionnel et d’une prévention contre de futures infestations. Agir rapidement face aux premiers signes est donc crucial pour limiter à la fois les dégâts matériels et les frais financiers engendrés.

Les potentielles conséquences économiques d’une infestation

L’infestation par la mérule pleureuse peut engendrer des conséquences économiques significatives et durables pour un propriétaire ou un site. Tout d’abord, les coûts liés à la détection et au diagnostic initial représentent une première dépense incontournable. Identifier avec précision l’étendue de l’infestation nécessite souvent l’intervention de spécialistes, accompagnée d’analyses approfondies des structures touchées. Ces services, bien que essentiels, peuvent rapidement peser sur le budget, surtout s’ils intègrent des évaluations complémentaires des matériaux environnants.

Ensuite, les réparations structurelles constituent une part importante des impacts financiers. Les éléments porteurs en bois infestés doivent être remplacés ou renforcés, une opération coûteuse qui mobilise à la fois du matériel et une expertise spécialisée. Dans certains cas, une infestation avancée peut nécessiter une rénovation totale de certaines parties du bâtiment, augmentant alors les frais de manière exponentielle. Par ailleurs, si le champignon a également affecté des matériaux connexes tels que le plâtre ou la maçonnerie, les coûts peuvent grimper davantage en raison de la complexité du traitement.

Outre les frais de réparation, l’infestation génère des pertes indirectes. Pour les bâtiments à vocation résidentielle ou commerciale, l’inaccessibilité temporaire des lieux peut entraîner une perte de revenus, par exemple lorsqu’un locataire doit être relogé ou qu’une activité doit temporairement cesser. À cela s’ajoute l’éventuelle dévaluation du bien immobilier, car un historique d’infestation par la mérule peut rebuter les potentiels acheteurs ou locataires lors d’une mise en vente ou en location.

Enfin, les propriétaires doivent également anticiper des frais récurrents de prévention. Une fois le champignon éliminé, il est crucial d’investir dans des mesures correctives durables comme l’amélioration de la ventilation, le traitement des zones humides et l’installation de systèmes d’assèchement. Ces interventions, bien qu’elles visent à réduire le risque de récidive, constituent une dépense supplémentaire à prendre en compte. Ainsi, une infestation par la mérule pleureuse n’impacte pas seulement la structure physique du bâtiment, mais impose une charge économique importante à court et long terme.

Quels sont les facteurs favorisant l’apparition de la mérule pleureuse ?

Les environnements propices au développement du champignon

La mérule pleureuse prolifère dans des environnements spécifiques, réunissant plusieurs conditions favorables. L’humidité est sans doute le facteur déterminant. Avec un taux généralement supérieur à 20 %, les matériaux en bois deviennent des cibles idéales pour ce champignon lignivore. Les infiltrations d’eau, les fuites de plomberie, mais aussi une mauvaise gestion de la condensation contribuent à maintenir un niveau d’humidité élevé, créant ainsi un terreau fertile pour le développement du champignon.

La mauvaise ventilation joue aussi un rôle clé. Dans des espaces fermés, tels que les sous-sols, les combles ou les pièces mal aérées, l’air stagnant favorise l’accumulation d’humidité. Ces conditions, combinées à une température modérée entre 20 et 25 °C, forment un microclimat parfait pour le développement du mycélium. Ce dernier peut se déployer rapidement, surtout si les matériaux adjacents (comme la brique ou le plâtre légèrement humides) facilitent sa progression.

En plus de cela, la nature des matériaux présents amplifie les risques. Les bois non traités, anciens ou déjà partiellement dégradés, sont particulièrement vulnérables. Ils offrent à la mérule une source de nutriments riche en cellulose et lignine. Même si le bois est en apparence sec, une humidification ponctuelle suffit pour réveiller les spores dormantes et enclencher le processus de colonisation.

Enfin, les travaux de rénovation mal maîtrisés peuvent, paradoxalement, aggraver les conditions favorisant la mérule. Par exemple, l’isolation excessive, en limitant la circulation de l’air, peut provoquer l’apparition de points d’humidité cachés. Cela souligne l’importance d’une conception réfléchie des espaces, ainsi que de diagnostics réguliers pour prévenir ce type de menace. En surveillant attentivement ces environnements à risque, il devient possible de limiter les opportunités de développement pour ce champignon redoutable.

Rôle de l’humidité et de la mauvaise ventilation

L’association de l’humidité et de la mauvaise ventilation représente un terrain favorable au développement de problèmes graves dans les habitations, dont la mérule pleureuse. Lorsqu’un taux d’humidité supérieur à 20 % s’installe durablement, notamment à cause d’infiltrations, de fuites ou d’un système de condensation mal géré, les matériaux organiques comme le bois deviennent particulièrement vulnérables. Cette humidité persistante imbibe les structures et ouvre la voie à la colonisation par des champignons lignivores. Leur progression est d’autant plus rapide dans des environnements où la ventilation est insuffisante, empêchant le renouvellement de l’air et favorisant un climat fermé et stagnant, idéal pour le mycélium.

Les pièces comme les sous-sols, les combles ou les zones derrière des cloisons épaisses sont souvent concernées par ce phénomène. Ces espaces, souvent peu ou mal ventilés, retiennent l’air humide, créant des points chauds pour l’apparition de moisissures et de champignons. L’isolation excessive peut également aggraver ces conditions en limitant davantage la circulation de l’air. Cela conduit à des situations où la combinaison d’un bois légèrement humide et d’une aération insuffisante suffit à déclencher le développement des spores dormantes.

Dans ces milieux confinés, même des matériaux secondaires comme le plâtre ou la brique peuvent, lorsqu’ils retiennent l’humidité, devenir des relais de propagation pour des organismes tels que la mérule. Cet effet domino met en évidence l’importance de surveiller et de contrôler les taux d’humidité, mais aussi de privilégier des systèmes de ventilation adéquats pour éviter la stagnation de l’air. Une mauvaise gestion de ces facteurs peut rapidement évoluer en un cercle vicieux où des micro-environnements favorisent des infestations qui s’étendent de façon insidieuse.

Construction inadéquate ou défauts d’isolation

Une construction inadéquate ou l’absence d’une isolation efficace peut entraîner des conséquences importantes, notamment en créant un environnement propice au développement de champignons lignivores tels que la mérule pleureuse. Lorsque les normes de construction ne sont pas respectées, des failles structurelles peuvent apparaître, favorisant les infiltrations d’eau ou les ponts thermiques, deux facteurs directement liés à une augmentation de l’humidité. De la même manière, un défaut d’isolation, qu’il s’agisse de matériaux mal posés, vieillissants ou de qualité insuffisante, amplifie les risques en permettant une condensation excessive, surtout dans les zones mal ventilées comme les sous-sols ou les combles.

Par exemple, les mauvaises pratiques de pose au niveau des menuiseries ou des sols peuvent créer des fissures invisibles à l’œil nu, mais qui laissent l’eau s’infiltrer et stagner. Ces zones humides deviennent alors un foyer idéal pour la croissance du mycélium, lequel se développe rapidement s’il rencontre des bois non protégés. Par ailleurs, l’isolation thermique déficiente peut générer des variations de température importantes qui, combinées à une ventilation insuffisante, contribuent à maintenir un taux d’humidité ambiant élevé. Ce phénomène est encore exacerbé dans les maisons anciennes, souvent plus vulnérables en raison de matériaux poreux ou de techniques d’isolation dépassées.

Il est donc crucial de surveiller particulièrement les zones de jonction, comme celles entre les murs et les planchers, ou autour des ouvertures, qui sont des points critiques pour la pénétration de l’eau. Les solutions peuvent inclure des audits thermiques, le recours à des matériaux modernes et performants, ou encore l’installation de systèmes de gestion de l’humidité, tels que des pare-vapeur ou des traitements hydrofuges. Ces mesures, bien que souvent négligées lors des travaux, représentent des éléments fondamentaux pour garantir une maison saine et durable, à l’abri des infestations fongiques.

Liste : Comment prévenir la mérule pleureuse dans votre maison ?

Améliorer la ventilation des pièces humides

Une ventilation efficace est essentielle pour lutter contre l’humidité dans les pièces telles que les sous-sols, les salles de bain ou les cuisines, bien souvent les zones les plus touchées par des problèmes comme la mérule pleureuse. Des solutions adaptées existent pour optimiser la circulation de l’air et ainsi limiter le développement de moisissures et champignons lignivores. Voici quelques conseils détaillés pour favoriser une meilleure aération :

- Installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) : Ce système permet un renouvellement constant de l’air intérieur. Pour des pièces très humides, une VMC double flux est idéale, car elle extrait l’humidité tout en réduisant les pertes thermiques.

- Choisir des fenêtres avec grilles d’aération : Cette option permet à l’air de circuler naturellement, sans nécessiter une intervention mécanique. Assurez-vous cependant que les grilles ne soient pas obstruées.

- Utiliser un déshumidificateur : En cas de forte humidité temporaire, un déshumidificateur électrique est un excellent complément. Il capte l’humidité ambiante et aide à sécher l’air environnant.

- Aérer manuellement les pièces tous les jours : Même en hiver, ouvrir les fenêtres quelques minutes quotidiennement permet d’évacuer l’air humide accumulé et de faire entrer de l’air frais.

- Optimiser la disposition des meubles : Éloignez les meubles lourds des murs extérieurs pour éviter la condensation et laisser l’air circuler librement.

Ces améliorations de la ventilation ne constituent pas seulement une solution rapide aux problèmes d’humidité, mais participent aussi à la préservation des structures de la maison en limitant les risques de développement de champignons tels que la mérule pleureuse. Une maison bien ventilée est une maison plus saine et plus durable.

Réparer rapidement les fuites d’eau

Les fuites d’eau, qu’elles soient visibles ou non, représentent une menace silencieuse pour l’intégrité d’un bâtiment. Elles sont souvent le point de départ de problèmes plus graves, tels que l’apparition de champignons lignivores comme la mérule pleureuse. Identifier et réparer une fuite sans délai est donc essentiel pour éviter des dégâts structurels et préserver la santé de l’habitation. Parmi les zones les plus vulnérables, on retrouve les connexions de plomberie, les joints usés ou les canalisations vieillissantes. Une fuite, même minime, peut entraîner une augmentation du taux d’humidité ambiant, créant un environnement propice à la prolifération des moisissures et à la détérioration des matériaux organiques.

Pour agir efficacement, intégrer des outils modernes dans l’entretien de sa maison est une étape clé. Par exemple, un détecteur de fuite électronique peut identifier les anomalies invisibles avant qu’elles ne causent des dégâts majeurs. Les réparations de base incluent l’utilisation de bandes d’étanchéité, de colles spéciales pour plomberie ou encore le remplacement des pièces endommagées. Cependant, en cas de fuite complexe ou non localisée, solliciter un plombier professionnel garantit une intervention rapide et durable.

La prévention reste par ailleurs l’un des meilleurs moyens de limiter les risques sur le long terme. Veiller à l’entretien régulier des installations, à une bonne isolation des tuyaux pour éviter les ruptures liées au gel, ainsi qu’à une inspection périodique des zones sujettes aux infiltrations (sous-sols, combles, salles d’eau) sont autant de précautions nécessaires. Agir vite face à une fuite d’eau permet non seulement d’économiser sur les réparations futures, mais aussi de protéger la maison contre des problèmes coûteux comme la mérule ou le pourrissement du bois.

Contrôler le taux d’humidité intérieur

Le contrôle du taux d’humidité intérieur est essentiel pour préserver la santé de votre maison et éviter des problèmes majeurs comme la mérule pleureuse. Un taux d’humidité optimal se situe généralement entre 40% et 60%. Des valeurs supérieures peuvent favoriser le développement de moisissures et de champignons, tandis qu’un air trop sec peut entraîner des inconforts pour les occupants et des dommages au mobilier en bois.

Pour surveiller efficacement ce paramètre, investir dans un hygromètre est une solution simple et abordable. Cet appareil permet de mesurer en temps réel le taux d’humidité dans chaque pièce. En cas de dépassement des seuils recommandés, plusieurs actions peuvent être envisagées : améliorer la ventilation naturelle en ouvrant régulièrement les fenêtres, utiliser un déshumidificateur dans les zones les plus humides comme les sous-sols ou les salles de bain, ou encore installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Une VMC, notamment double flux, assure une circulation d’air constante tout en limitant les pertes de chaleur.

Par ailleurs, il est important d’identifier et de corriger les sources d’humidité à leur origine. Cela inclut la réparation des fuites d’eau, l’isolation des tuyaux, et la résolution des infiltrations dans les murs ou les fondations. Dans les habitations anciennes, des traitements hydrofuges sur les surfaces exposées et un entretien périodique des gouttières peuvent également faire la différence. Maitriser le taux d’humidité intérieur ne se contente pas d’améliorer le confort : cela participe activement à la longévité de votre maison et à la santé de ses occupants.

Effectuer un entretien régulier des structures en bois

Entretenir régulièrement les structures en bois de votre maison ou votre jardin est indispensable pour préserver leur beauté et leur solidité face aux agressions du temps et des éléments. Les structures en bois, qu’il s’agisse de charpentes, de terrasses, de pergolas ou de clôtures, sont en effet particulièrement vulnérables à l’humidité, aux insectes xylophages et aux moisissures. Un entretien préventif permettra non seulement d’assurer leur longévité, mais également de maintenir une meilleure sécurité pour l’ensemble de la construction.

Pour protéger efficacement le bois, il est conseillé d’inspecter minutieusement ses structures au moins une fois par an, surtout après les périodes pluvieuses. Lors de cette inspection, repérez les éventuelles zones fragilisées ou fissures, ainsi que la présence de champignons lignivores ou d’insectes nuisibles. Traitez les fissures avec un mastic adapté et appliquez régulièrement une lasure hydrofuge ou un vernis protecteur qui crée une barrière contre l’eau et les rayons UV. Dans les cas d’humidité persistante, un produit anti-fongique peut prévenir l’apparition de moisissures.

En parallèle, une bonne gestion de l’environnement direct du bois est essentielle. Assurez-vous que la végétation et les plantes grimpantes ne touchent pas directement les structures, car elles peuvent aggraver les problèmes d’humidité. Pour les structures au contact direct de la terre, comme les clôtures ou certaines terrasses, privilégiez l’installation de plots en béton ou de supports surélevés pour éviter une exposition prolongée à l’humidité.

Enfin, chaque type de bois a des besoins spécifiques. Les bois exotiques, tels que le teck ou l’ipé, sont plus résistants naturellement mais nécessitent tout de même un huilage régulier pour conserver leur teinte et protéger leurs fibres. Les bois de résineux, plus sensibles, doivent être impérativement traités avec des produits autoclaves ou des peintures microporeuses permettant au matériau de respirer tout en le protégeant. Avec un entretien adapté, les structures en bois conserveront leur rôle esthétique et fonctionnel durant de nombreuses années.

Comment détecter la mérule pleureuse dans une habitation ?

Quand faire réaliser un diagnostic par un professionnel ?

Face à la mérule pleureuse, l’intervention d’un professionnel devient indispensable dans plusieurs cas spécifiques. Si des signes d’infestation tels qu’une odeur de moisi persistante, la présence de filaments blancs sur le bois ou encore des déformations structurelles visibles apparaissent, il est impératif de solliciter une expertise diagnostique. Ces indices, souvent subtils, peuvent masquer une propagation silencieuse du champignon dans les structures environnantes, rendant un diagnostic approfondi crucial pour évaluer l’étendue des dégâts.

L’appel à un professionnel est également recommandé avant ou après des travaux impliquant le bois, comme la rénovation d’une charpente ou l’installation de planchers. En effet, des zones humides non détectées durant les travaux peuvent devenir le point de départ d’une infestation future. De plus, dans les maisons anciennes ou mal ventilées, où les risques d’humidité latente sont plus élevés, un diagnostic préventif permet de confirmer l’absence de mérule tout en identifiant d’éventuels points faibles à surveiller.

Enfin, dans le cadre d’une vente immobilière, la réalisation d’un diagnostic mérule est vivement conseillée, surtout dans les régions où ce champignon est connu pour proliférer. Cette démarche garantit une transparence vis-à-vis des acheteurs potentiels et protège les deux parties des litiges engendrés par une infestation non déclarée. En s’appuyant sur l’expertise d’un professionnel doté d’outils spécifiques, comme des sondes ou des caméras thermiques, il est possible de détecter même les zones difficiles d’accès et de fournir un rapport détaillé accompagné de solutions adaptées. Ainsi, un diagnostic réalisé au bon moment contribue à préserver la durabilité et la valeur du bâtiment.

Les outils et méthodes couramment utilisés pour l’évaluation

L’évaluation de la présence de la mérule pleureuse dans une habitation requiert des outils précis et des méthodes rigoureuses pour garantir un diagnostic efficace et fiable. Lorsque des indices d’infestation sont soupçonnés, tel qu’un bois fragilisé ou des filaments blancs, des techniciens spécialisés interviennent en combinant plusieurs techniques pour détecter la progression du champignon, y compris dans les zones les plus difficiles d’accès.

- Hygromètres : Ces appareils mesurent avec précision le taux d’humidité dans les matériaux comme le bois, les murs ou les sols. Un taux supérieur à 20 % peut révéler des conditions favorables à la mérule.

- Caméras thermiques : En détectant les variations de température, ces outils permettent d’identifier les zones humides invisibles à l’œil nu, souvent le point de départ d’une infestation.

- Sondes à bois : Utilisées pour vérifier la densité et la résistance des structures en bois, ces sondes peuvent révéler des zones déjà dégradées par la pourriture cubique.

- Kits de prélèvement mycologique : Destinés à l’analyse en laboratoire, ces kits permettent d’identifier précisément le type de champignon présent et sa virulence.

Lors d’une inspection, les spécialistes suivent une approche méthodique, en commençant par une évaluation visuelle minutieuse. Ils recherchent des signes caractéristiques comme des déformations du bois ou des odeurs de moisi. Ensuite, une série d’analyses techniques est effectuée :

- Inspection superficielle : Elle consiste à explorer les zones humides ou mal ventilées, telles que les sous-sols, les charpentes et les contours de fenêtres. Les filaments du mycélium ou les fructifications sont recherchés.

- Cartographie de l’humidité : À l’aide d’hygromètres et de caméras thermiques, une carte des points critiques est établie pour repérer les infiltrations d’eau ou la condensation.

- Prélèvements directs : En cas de doute, des échantillons de matériaux infestés ou de spores sont prélevés et analysés en laboratoire pour confirmer le diagnostic.

- Tests structurels : Pour évaluer la résistance du bois, des mesures de profondeur de détérioration sont réalisées à l’aide de perceuses ou d’outils spécifiques.

En combinant ces outils technologiques et ces méthodologies éprouvées, les experts peuvent non seulement confirmer la présence de la mérule, mais aussi déterminer l’étendue et la gravité de l’infestation. Cette approche permet de définir un plan de traitement adapté pour protéger durablement l’habitation.

L’importance d’un diagnostic précoce pour limiter les dégâts

Un diagnostic précoce est essentiel pour limiter les dégâts causés par la mérule pleureuse et préserver l’intégrité des habitats. Repérer les signes d’infestation dès les premières phases permet non seulement de réduire l’étendue des dégradations, mais également d’intervenir à moindre coût. L’humidité persistante, les infiltrations d’eau, ou encore les zones mal ventilées sont des environnements propices au développement rapide de ce champignon lignivore. Identifier à temps des indices tels qu’une odeur caractéristique de moisi, des filaments blancs ou une faiblesse du bois peut aider à contenir efficacement sa progression. De plus, un diagnostic professionnel permet d’établir une cartographie précise des zones infectées et d’adopter des mesures correctives ciblées. Ce processus, complémenté par des outils modernes comme les caméras thermiques et les hygromètres, assure une intervention rapide et empêche le cercle vicieux d’une infestation étendue de fragiliser la structure du bâtiment. Ainsi, une détection rapide, suivie d’une prise en charge adaptée, représente la meilleure solution pour protéger durablement les espaces intérieurs contre ce redoutable « cancer du bâtiment ».

Quels sont les traitements pour éliminer la mérule pleureuse ?

Traitements chimiques et professionnels

Face à une infestation par la mérule pleureuse, les traitements chimiques et professionnels jouent un rôle central pour éradiquer ce champignon lignivore et limiter les dégâts structurels. Ces solutions, bien que souvent coûteuses, sont nécessaires pour stopper durablement sa progression et éviter une récidive. Les traitements chimiques consistent généralement à appliquer des produits spécialisés, tels que des fongicides, directement sur les matériaux infectés. Ces produits agissent en profondeur sur le mycélium et les spores, tout en créant une barrière protectrice contre une nouvelle infection. Les fongicides peuvent être appliqués sous forme liquide ou par pulvérisation, et dans certains cas, injectés dans les bois affectés pour atteindre les zones non visibles.

Pour les infestations avancées, l’intervention de professionnels est indispensable. Ces spécialistes emploient des techniques adaptées pour traiter les structures contaminées tout en renforçant les zones affaiblies. Parmi les méthodes couramment utilisées, on retrouve :

- Découpe et remplacement des zones infectées : Les parties du bois gravement dégradées sont retirées et remplacées pour empêcher toute propagation.

- Traitement thermique : Cette technique consiste à chauffer les zones touchées pour éliminer les spores et le mycélium. La mérule ne survivant pas à des températures supérieures à 50 °C, ce procédé est particulièrement efficace.

- Assèchement des structures : Une gestion de l’humidité est réalisée en complément pour rendre l’environnement inhospitalier au développement du champignon. Cela passe par l’installation de systèmes de déshumidification ou la réparation des infiltrations.

- Barrières chimiques préventives : Les professionnels appliquent des produits autour des zones à risque pour protéger les structures non infestées.

Outre les traitements curatifs, un suivi régulier par des experts est recommandé pour surveiller l’efficacité de l’intervention et prévenir de nouvelles infestations. Renforcer les installations de ventilation et assécher les zones humides contribuent également à pérenniser les résultats des traitements. Grâce à ces méthodes combinées, il est possible de restaurer la sécurité et l’intégrité des bâtiments touchés par ce « cancer du bâtiment ».

Tableau : Comparer les différentes méthodes de traitement

Éliminer la mérule pleureuse de manière efficace nécessite d’évaluer plusieurs approches de traitement, chacune ayant ses avantages et ses limites. Choisir une méthode adaptée dépend de la gravité de l’infestation, de la localisation des dégâts, et des contraintes budgétaires. Voici un tableau récapitulatif des principales solutions :

| Méthode | Description | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Traitements chimiques | Application de fongicides pour détruire mycélium et spores. Les produits peuvent être pulvérisés, injectés ou appliqués au pinceau. |

|

|

| Traitements thermiques | Utilisation de températures > 50 °C pour tuer la mérule sur les zones infestées. |

|

|

| Remplacement des parties infectées | Découpe et retrait complet des éléments contaminés, remplacés par des matériaux neufs. |

|

|

| Assèchement des structures | Installation de systèmes de déshumidification ou réparation des infiltrations pour modifier l’environnement favorable à la mérule. |

|

|

Ce tableau met en lumière l’importance d’une approche combinée, car chaque méthode répond à des besoins spécifiques. En fonction de l’étendue de l’infestation et de la configuration des lieux, les professionnels peuvent recommander un mix de solutions pour garantir une éradication complète et durable.

Existe-t-il des solutions naturelles contre la mérule pleureuse ?

Bien que les traitements traditionnels pour éradiquer la mérule pleureuse reposent principalement sur des solutions chimiques et des interventions professionnelles, certaines approches naturelles peuvent être envisagées, notamment en prévention ou pour limiter son développement dans les stades les moins avancés. Ces alternatives mettent en avant des éléments respectueux de l’environnement tout en s’inscrivant dans une stratégie de lutte contre l’humidité, un facteur déclencheur majeur de la prolifération de ce champignon lignivore.

- L’aération et le séchage naturel : Prévenir l’apparition de la mérule commence par une gestion rigoureuse de l’humidité. Ouvrir régulièrement les fenêtres pour permettre une circulation d’air frais ou utiliser des matériaux qui favorisent une ventilation naturelle peut limiter les conditions indispensables à sa croissance.

- Utilisation d’huiles essentielles : Certaines huiles, comme l’huile essentielle de clou de girofle, sont reconnues pour leurs propriétés antifongiques. Appliquer une dilution sur les zones touchées ou à risque peut ralentir le développement du mycélium, bien que cette méthode reste limitée à de petites surfaces.

- Le bicarbonate de soude : En raison de son pouvoir alcalinisant, le bicarbonate de soude peut être utilisé pour assainir les surfaces humides. Il peut ralentir la propagation des moisissures si appliqué sous forme de pâte épaisse sur les zones à risque, suivi d’un séchage minutieux.

- La chaux aérienne : Appréciée depuis des siècles pour ses qualités antifongiques, la chaux, utilisée en badigeon sur les murs envahis ou propices à l’humidité, peut inhiber la germination des spores. Elle agit également comme un régulateur naturel d’humidité dans les espaces clos.

- Insertions de bois naturellement résistant : Pour les rénovations ou remplacements, privilégier des essences de bois naturellement imputrescibles (telles que le chêne ou le teck) peut être une stratégie préventive efficace contre les champignons lignivores.

Bien que ces solutions naturelles puissent fournir une aide précieuse en phase initiale ou à titre préventif, elles ne remplacent pas les traitements professionnels dans les cas d’infestations avancées. Une combinaison de ces solutions avec une lutte active contre l’humidité (comme la réparation des infiltrations d’eau ou l’ajout d’un système de ventilation performant) offre toutefois une protection renforcée et durable pour les habitations à risques.

Pourquoi faire appel à un professionnel en cas de mérule pleureuse ?

Le rôle des entreprises certifiées CTB A+ dans le traitement du champignon

Les entreprises certifiées CTB A+ occupent une place essentielle dans la lutte contre la mérule pleureuse et les autres champignons lignivores. Cette certification, délivrée par le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement, garantit une expertise et un savoir-faire maîtrisés dans les domaines de l’identification, du traitement et de la prévention des infestations fongiques. Ces professionnels certifiés suivent des protocoles rigoureux et utilisent des produits conformes aux normes environnementales, ce qui assure une efficacité optimale et un impact minimal sur la santé ou l’environnement.

En cas de suspicion de mérule, les entreprises CTB A+ réalisent un diagnostic approfondi pour évaluer l’étendue de l’infestation. Grâce à des outils tels que des hygromètres, des sondes à bois ou des caméras thermiques, elles identifient avec précision les zones touchées, même dans les endroits difficiles d’accès. Une fois le diagnostic établi, elles mettent en œuvre des traitements curatifs adaptés, comme l’application de fongicides professionnels, des techniques de traitement thermique ou encore le remplacement des bois infestés. Ces interventions sont accompagnées d’un plan de prévention qui inclut la gestion de l’humidité et des conseils pour améliorer la ventilation des espaces concernés.

En faisant appel à une entreprise certifiée CTB A+, les propriétaires bénéficient d’une assurance qualité, d’un suivi garanti et d’une intervention conforme à la législation en vigueur. Cette approche professionnelle est particulièrement cruciale dans les cas où l’infestation est avancée, limitant ainsi les risques de récidive et préservant la solidité des structures du bâtiment. Faire confiance à un prestataire certifié, c’est opter pour une solution durable face à ce véritable « cancer du bâtiment ».

Les garanties offertes par une intervention spécialisée

Faire appel à une intervention spécialisée pour traiter une infestation de mérule pleureuse apporte de nombreuses garanties, tant en termes d’efficacité que de durabilité. Tout d’abord, les professionnels disposent des compétences techniques nécessaires pour diagnostiquer correctement l’étendue de l’infestation grâce à des outils comme les hygromètres, caméras thermiques ou sondes à bois. Cette précision permet de cibler les zones contaminées et de limiter les interventions aux seules parties affectées, évitant ainsi des travaux inutiles et coûteux.

Ensuite, une intervention spécialisée garantit l’utilisation de produits certifiés et respectueux des normes environnementales. Les fongicides appliqués par ces experts sont conçus pour pénétrer en profondeur et éliminer totalement le mycélium, tout en prévenant une récidive grâce à l’ajout de barrières chimiques ou thermiques. Dans le cadre du remplacement de matériaux infestés, ils assurent également l’installation d’éléments neufs conformes, parfois renforcés avec des traitements imputrescibles pour éviter tout retour d’infestation.

Les entreprises habilitées, notamment celles certifiées CTB A+, offrent également une responsabilité contractuelle. Cela signifie que les travaux effectués sont couverts par des assurances en cas de récidive ou de complications ultérieures. De plus, elles proposent des rapports détaillés à l’issue de leur intervention, précieux pour une éventuelle vente future du bien immobilier ou pour répondre à des obligations légales.

En complément du traitement curatif, ces professionnels fournissent des conseils personnalisés pour réduire les facteurs de risque, notamment via l’amélioration de la ventilation, la gestion de l’humidité et la prévention des infiltrations. Ce suivi global et durable fait de leur intervention une solution clé pour assurer la pérennité du bâtiment, restaurant ainsi la sécurité et la valeur du bien. Un gage de tranquillité pour les propriétaires confrontés à ce fléau silencieux.

L’importance de la certification dans le choix d’un prestataire

Dans le domaine du bâtiment et particulièrement face à la menace de la mérule pleureuse, le recours à un prestataire certifié est une étape clé pour garantir un traitement efficace et durable. Les certifications, telles que le label CTB A+, délivrées par des organismes indépendants, restent un gage de fiabilité et de professionnalisme. Souvent méconnue des particuliers, cette certification atteste non seulement des compétences techniques du prestataire en matière de diagnostic et de traitement des champignons lignivores, mais aussi de l’utilisation de procédés conformes aux normes environnementales et légales.

Un prestataire certifié suit un cahier des charges précis pour identifier et éradiquer la mérule. Cela inclut une expertise approfondie grâce à des outils spécialisés, comme les caméras thermiques ou les hygromètres, et des solutions adaptées, à l’image des fongicides professionnels ou des traitements thermiques. En plus du traitement curatif, ils mettent en place des actions préventives comme l’amélioration de la ventilation et la gestion de l’humidité. Ces interventions sont soutenues par des garanties solides, notamment pour couvrir le risque de récidive, renforçant ainsi la sécurité et la pérennité des structures touchées.

Le choix d’un prestataire non certifié peut représenter un danger non seulement pour les coûts à terme, mais également pour la durabilité des travaux. En revanche, recourir à une entreprise certifiée c’est s’assurer de faire appel à un acteur compétent et engagé, apportant une solution exhaustive face à ce « cancer du bâtiment ». Cette démarche permet également d’ouvrir des opportunités en matière d’assurance ou d’éventuelle plus-value immobilière, un critère décisif lors de la vente ou de la rénovation d’un bien.

Lors de l’achat d’une maison : Comment détecter et éviter la mérule pleureuse ?

Les points à surveiller lors de la visite d’un bien

Lorsqu’on visite un bien immobilier, il est essentiel d’être attentif à certains éléments pour détecter d’éventuels problèmes liés à la mérule pleureuse ou à d’autres facteurs pouvant affecter la structure du bâtiment. Une inspection minutieuse aide à anticiper de futures réparations coûteuses et garantit une habitation saine. Voici les principaux aspects à vérifier :

- L’humidité ambiante : Un taux d’humidité supérieur à 20 % dans le bois ou les murs peut favoriser les champignons lignivores comme la mérule. Une pièce présentant une odeur persistante de moisi, des murs humides ou des traces de condensation doit attirer l’attention. Utilisez si possible un hygromètre pour mesurer rapidement l’humidité sur place.

- Les structures en bois : Examinez soigneusement les poutres, les planchers, et autres éléments en bois visibles. Soyez attentif aux signes de pourriture cubique (bois fissuré en formes géométriques), une indication classique d’une infestation. Un bois mou ou friable sous la pression des doigts est également un signal d’alerte.

- Les zones sujettes aux infiltrations : Les sous-sols, les combles, et les encadrements des fenêtres sont des endroits stratégiques à analyser. Des taches d’humidité, des peintures écaillées ou cloquées, ou des matériaux déformés peuvent indiquer des infiltrations d’eau, terrain favorable à la mérule.

- Les odeurs suspectes : Une odeur de moisi persistante, même si l’espace paraît sec, pourrait signaler une croissance fongique active ou ancienne. Il est primordial d’associer cela à une inspection visuelle pour confirmer l’origine du problème.

- La ventilation : Vérifiez la présence et l’efficacité des systèmes de ventilation, qu’il s’agisse d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) ou de simples grilles d’aération. Une mauvaise circulation de l’air est souvent à l’origine d’une humidité stagnante, idéale pour le développement de la mérule.

- Les historiques de travaux : N’hésitez pas à demander des documents relatifs aux rénovations ou incidents passés, notamment dans les maisons anciennes. Un bâtiment ayant déjà été traité contre la mérule pourrait recéler des faiblesses structurelles ou des risques de récidive si les causes initiales n’ont pas été correctement traitées.

Pour garantir un achat serein, il est fortement recommandé de faire appel à un diagnostiqueur immobilier certifié, notamment dans les régions à risque connu. Ce professionnel pourra confirmer vos observations et évaluer l’étendue de potentiels problèmes d’humidité ou d’infestation, évitant ainsi de mauvaises surprises après l’acquisition.

Demander un rapport d’expertise avant l’achat

Avant de concrétiser l’achat d’une maison, opter pour un rapport d’expertise constitue une démarche judicieuse, particulièrement pour détecter la présence de problèmes structurels ou d’éléments tels que la mérule pleureuse. Ce document complet, établi par un professionnel certifié, fournit une analyse précise des éventuels défauts ou risques dans le bâtiment. Lors de l’inspection, l’expert évalue des points critiques, comme les taux d’humidité, l’état des structures en bois, ainsi que d’autres zones vulnérables comme les sous-sols ou les charpentes. Ce diagnostic permet non seulement d’identifier d’éventuels champs d’amélioration, mais aussi d’anticiper des coûts de réparation parfois lourds.

Le rapport inclut souvent des analyses détaillées grâce à l’utilisation d’outils techniques, tels que des hygromètres pour mesurer l’humidité ou des sondes à bois pour évaluer la solidité des poutres. Pour les régions à risques, notamment celles où la mérule pleureuse est répandue, cette expertise est essentielle. Elle aide à éviter des désagréments futurs liés à des infestations invisibles aux premières visites. En outre, ce document peut être un levier lors de la négociation avec le vendeur, car il permet d’appuyer une demande d’ajustement du prix en fonction des réparations nécessaires.

Exiger ce type de rapport est aussi obligatoire dans certaines situations, comme lors de la vente d’une maison située dans une zone affectée par des pathologies du bâtiment. Cette démarche rassure non seulement l’acheteur quant à la qualité du bien, mais offre également une transparence essentielle, évitant d’éventuels conflits juridiques après la transaction. Avant de signer quoi que ce soit, vérifier l’état du bien avec une expertise technique assure une sécurité financière et structurelle, un aspect indispensable dans tout projet immobilier.

Précautions à prendre pour les maisons situées dans des zones à risque

Pour les maisons situées dans des zones à haut risque d’humidité, comme les régions sujettes à des précipitations fréquentes ou de larges variations climatiques, la préservation des structures en bois est primordiale. Une attention particulière doit être portée aux charpentes, poutres et planchers, qui nécessitent un entretien régulier et des traitements adaptés. L’application de produits hydrofuges, de lasures antifongiques ou encore de peintures microporeuses est une étape essentielle pour créer une barrière contre l’humidité et empêcher la croissance des champignons lignivores, notamment la mérule pleureuse.

Une gestion proactive de l’humidité est au cœur de la prévention dans les maisons situées en zones à risque. Cela inclut plusieurs mesures telles que l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour renouveler l’air ambiant, combinée à un contrôle régulier de l’ensemble du système pour prévenir tout dysfonctionnement. Dans les cas où l’humidité ambiante dépasse le seuil de 60 %, l’intégration d’un déshumidificateur d’air peut s’avérer indispensable. Ces dispositifs sont particulièrement recommandés pour les sous-sols, greniers et zones confinées, où l’air a tendance à stagner.

Un examen minutieux des zones vulnérables à l’humidité est indispensable. Les infiltrations d’eau par des toitures abîmées, des gouttières bouchées ou des fissures dans les murs représentent des points critiques. Des réparations rapides et efficaces au niveau des failles structurelles sont nécessaires pour bloquer l’accès à l’eau et éviter qu’elle ne s’infiltre. Les angles dans les sous-sols, souvent sources d’accumulation d’humidité, devraient être protégés par des peintures imperméabilisantes et des systèmes de drainage adéquats.

Dans les terrains à risque de saturation en eau, comme les zones proches des cours d’eau ou à faible altitude, un système de drainage performant est essentiel pour éloigner les excès d’eau des fondations. Un réseau de drains périphériques, associé à une pompe de relevage en cas de besoin, aide à empêcher l’accumulation d’eau et protège ainsi la structure de la maison contre les infiltrations. Ce système réduit également significativement les risques de développement de champignons lignivores dans les matériaux environnants.

Même avec des mesures préventives en place, une inspection périodique demeure indispensable pour une maison située dans une zone à risque. Un suivi bi-annuel par un professionnel, notamment pour vérifier l’état des charpentes, l’efficacité des systèmes de ventilation et l’absence d’humidité dans les murs, permet de détecter et traiter les éventuels problèmes avant qu’ils ne deviennent graves. Les rapports d’inspection peuvent également documenter l’évolution des conditions de la maison et garantir une réponse immédiate en cas de détection de conditions propices au développement de champignons lignivores.

Quels sont les coûts associés au traitement de la mérule pleureuse ?

Estimations générales des traitements professionnels

Le coût d’un traitement contre la mérule pleureuse peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que l’ampleur de l’infestation, la méthode utilisée et la localisation géographique. Ces interventions, bien que coûteuses, sont essentielles pour préserver l’intégrité des structures infestées et éviter des réparations plus lourdes à l’avenir. Les prix incluent généralement une phase de diagnostic, le traitement curatif et parfois des travaux de rénovation pour remplacer les matériaux compromis.

| Type de prestation | Description | Coût estimatif (en €) |

|---|---|---|

| Diagnostic professionnel | Inspection initiale pour évaluer l’étendue de l’infestation à l’aide d’outils comme hygromètres et caméras thermiques. | Entre 200 et 600 |

| Traitement chimique | Application de fongicides pour neutraliser le mycélium et les spores. | Entre 25 et 50 €/m² |

| Traitement thermique | Chauffage des structures infestées pour éradiquer les organismes fongiques. | Entre 50 et 100 €/m² |

| Remplacement des matériaux infectés | Retrait et remplacement des bois ou éléments structurels gravement endommagés. | Variable selon l’ampleur, souvent >1 000 € |

| Assèchement et prévention | Installation de dispositifs tels qu’une VMC, déshumidificateurs ou réparation des infiltrations. | Entre 500 et 5 000 |

Ces chiffres donnent une indication générale, mais il est important de noter que chaque situation est unique. Une infestation localisée et détectée tôt coûtera moins cher qu’une intervention sur une structure fortement atteinte. Par ailleurs, faire appel à une entreprise certifiée, comme celles labellisées CTB A+, garantit un traitement efficace mais peut aussi impliquer un surcoût. Investir dans un diagnostic précis et un traitement professionnel est une décision cruciale pour préserver la sécurité et la valeur du bien.

Les frais impliqués dans la réparation des dégâts structurels

La présence de la mérule pleureuse dans un bâtiment entraîne des travaux lourds et coûteux, nécessitant souvent une intervention technique et des rénovations structurelles. Les frais liés à ces réparations varient en fonction de l’étendue de l’infestation, de la gravité des dégâts et des types de matériaux touchés. En général, le budget à prévoir se divise en plusieurs postes clés :

- Remplacement des éléments infectés : Lorsque le bois est gravement touché, un remplacement complet des sections endommagées de la charpente, des planchers ou des poutres est indispensable. Ces travaux impliquent non seulement des coûts en matériaux, souvent à base de bois traité ou imputrescible, mais aussi la main-d’œuvre spécialisée pour démonter et reposer les structures. Le montant peut atteindre plusieurs milliers d’euros selon l’ampleur des travaux.

- Restauration des surfaces adjacentes : Si le champignon s’est étendu à d’autres matériaux, tels que les murs en plâtre ou les briques, il est courant de devoir nettoyer, assainir ou remplacer ces surfaces. Ces opérations incluent souvent le recours à des produits anti-fongiques pour éliminer toute trace de contamination.

- Assèchement des zones concernées : Impossible de résoudre durablement un problème de mérule sans traiter la cause : l’humidité. L’installation de systèmes d’assèchement ou l’amélioration du drainage autour des fondations fait donc partie intégrante des réparations. Les options peuvent inclure l’ajout d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), la pose de pare-vapeur, ou des travaux d’étanchéité au niveau des murs et sols.

- Honoraires des professionnels : Tout chantier lié à une infestation de mérule exige l’intervention d’experts, qu’il s’agisse du diagnostic initial ou des travaux de rénovation. Les spécialistes certifiés, notamment ceux disposant du label CTB A+, assurent des méthodes conformes mais impliquent des frais supplémentaires. Leur expertise est toutefois gage de sécurité et de durabilité pour la structure.

En ajoutant à ces coûts directs les frais indirects, comme la nécessité de reloger les occupants pendant certains travaux ou la perte de valeur de la propriété, les dépenses globales peuvent rapidement grimper. Afin de limiter les impacts, un diagnostic précoce et une prise en charge méthodique restent essentiels. Investir dans des solutions préventives, comme des traitements hydrofuges et un entretien soigné des structures, peut également prévenir d’autres dépenses futures.

Coût de la prévention versus coût de la restauration

Face à un risque aussi sournois que la mérule pleureuse, la comparaison entre les coûts de la prévention et ceux de la restauration révèle une vérité incontournable : anticiper est toujours moins coûteux que réparer. La mise en place de mesures préventives, telles qu’une bonne ventilation, un suivi régulier des taux d’humidité, ou encore l’application de traitements protecteurs sur les structures en bois, implique un investissement initial souvent modeste. Par exemple, l’achat d’un déshumidificateur performant peut coûter entre 200 € et 500 €, tandis qu’une installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) oscille entre 1 500 € et 3 500 €, en fonction de la configuration du bâtiment.

En revanche, une infestation non détectée à temps peut générer des frais exorbitants. Le diagnostic initial par un professionnel coûte généralement entre 200 € et 600 €, mais c’est dans les travaux de restauration que l’addition grimpe : traitements chimiques (25 à 50 €/m²), traitement thermique (50 à 100 €/m²), remplacement des éléments structurels infectés (souvent >1 000 € pour une poutre de charpente), et rénovation des zones adjacentes touchées. Ces coûts directs peuvent être aggravés par des dépenses secondaires, comme la perte temporaire d’habitation ou des frais de relogement.

L’aspect économique est d’autant plus marquant lorsque sont ajoutés les aléas d’une démarche tardive, tels que des dégâts structurels massifs nécessitant une rénovation complète ou une baisse de la valeur immobilière en cas de vente. Il est donc primordial d’intégrer des pratiques préventives dans l’entretien courant, notamment dans les régions propices à l’humidité excessive, pour limiter les risques liés à ce « cancer du bâtiment ». Prévenir, au-delà de réduire les coûts, c’est aussi préserver la pérennité et le confort de son habitat.